预算有限,效率拉满:为什么 Kilo Code 成了我的首选 Coding Agent

TL;DR

打开 Kilo Code 的官网,首先入眼的就是这句话“适用于 VS Code 的最佳 AI 编程助手”,也确实我目前在 VS Code 上用过的几款插件中,Kilo Code 的表现是最好的。

写这篇文章的时候,我想到的是老板的那句话“有什么模型就用什么”。

在有限的条件下,寻找最优的解。

不乏有比 Kilo Code 更加优秀的工具,但往往需要更强的模型支持,或者更高的费用。投入和产出是成正比的,单次请求成本越高,慢慢地 Coding Agent 也有“氪金”的趋势。

照此以往,可能在不远的将来,优秀的工具和高级的模型会成为奢侈品,成为少数大企业的专属。

Kilo Code 作为站在巨人肩膀上(Cline + Roo Code)的存在,凭借着自身的优化和改进,成为了我目前的首选。

Kilo Code 可以支持 30+ 模型提供商,同时本身也提供了收费的 Kilo API。通过 Kilo API 可以使用几十种模型,包括 OpenAI、Claude、Gemini、MoonShot、Qwen、DeepSeek、xAI 各家的通用模型和 Coding 模型。并且计费与各家费用一样,Kilo Code 本身不加价不收手续费。

背景

AI Coding Agent 对我的日常来说是提效的利器,主要体现在两个方面:

- 快速的 copy & paste:改变了过去搜索、筛查、复制、粘贴、测试、再搜索循环往复的繁琐流程,也节省了在浏览器和 IDE 间切换的时间。

- 处理非结构化的数据:在数据格式五花八门、规则难以穷举(不规范)的情况下,直接读取原始内容进行处理,省去了大量的预处理时间。

第一种场景少而精,但是预训练的模型已经对无效信息做了很好的过滤,准确率也偏高。第二种场景多且杂,尤其是面对一些非结构化的数据、不规则的代码时,Coding Agent 的优势就体现出来了。

什么叫“非结构化”

- 纯文本:邮件、工单、聊天记录、PDF 报告、网页。

- 半结构化:JSON 里嵌套 HTML,XML 中包含 Java 或者其他脚本代码片段。

- 结构多变、不规范:今天多一个字段,明天换分隔符,后天又来一个嵌套数组;项目间的风格不统一、缺少注释、框架版本碎片化。

对于这类数据,传统的做法是: 穷举规则、编写代码、测试、调试、再测试,直到覆盖所有的边界情况。这个过程往往是反复迭代的,耗时耗力,像是在写规则引擎。使用 AI 的做法则是:用一段自然语言描述想要的结果,让模型直接处理原始数据。

处理后两种情况则也是我当下的常态。

契机

之前在 介绍 OpenRewrite 的文章 中提过当前的工作主要是系统改造相关,涉及框架与平台的迁移。也是当时探索 OpenRewrite 的契机。

OpenRewrite 处理结构化的代码,如特定语言或者特定的框架,能做的事情特别多,而且效果很好。正是传统的做法,找到有限的边界就能实现转换。比如我曾经实现过 用 OpenRewrite 一键将 Spring REST 服务转换成 MCP 服务。因为 Spring REST 服务的代码结构是比较规范的,OpenRewrite 可以很容易的解析和转换。

但是遇到不规范的代码或者不支持语言和框架,尤其是复杂操作的场景,OpenRewrite 就无能为力了。比如:

- 对整个项目的代码进行分析,涉及多种语言和各种不规范的代码。

- 在不同语言间进行转换。

往往针对一个项目的改造,可能拆分 20+ 的子任务,每个子任务又涉及多个步骤,有些步骤涉及编写代码、决策分支、复杂的逻辑判断和验证。

后来我便将目光转向了 AI Coding Agent。

选择

GitHub Copilot

最初 Coding Agent 的选择上,其实没有真正意义上的“选择”——更像是被环境推着走。因为工作环境的限制:只有 GitHub Copilot 以及 2 个不是很高级的模型,但好处是 token “量大管饱”,没什么限制。

GitHub Copilot 除了支持 VS Code 之外,还支持 JetBrains 系列的 IDE,在代码补全方面的表现不错。但是在处理复杂任务时,其表现并不理想,需要拆分得非常细致,才能得到想要的结果。

Copilot 像一辆自动挡汽车:在市区里(单行补全、简单重构)轻踩油门就能跑;一旦要上盘山公路(多步骤多子任务),它就只会一条直道冲到黑:将所有步骤压缩成一次性输出,结果往往不尽如人意。

Cline

如果 Copilot 最多只能算是个副驾驶,不能完全交给它去开车。那么 Cline 可能算个“代驾”了,可以实现端到端的自动化,尤其是 Plan(规划)和 Act(执行)两种模式的结合。

- Plan:进行对话式交流,专注于问题分析和解决方案设计,而不立即生成代码。在这个模式下,它会帮你梳理目标和需求、分解复杂问题、制定实施策略,并分析潜在挑战和解决方案。这个模式特别适合项目初期的头脑风暴和结构化思考,让你在编写任何代码前先厘清思路。

- Act:在这个模式下,它会根据你的指令生成代码。你可以直接给出需求,它会自动分析并生成代码。这个模式适合于具体的编码任务,尤其是当你已经有了清晰的思路和设计时。

我甚至通过 Cline 用 Vibe Coding 开发了一个量化交易程序,不过不要太过当真。

Cline 内置了 大量的工具 并且自主能力强,可以改动多文件、跑测试、执行命令等,可以执行复杂的任务链。还有我非常喜欢的“回滚”功能:当结果不符合预期时,可以让它回到上一个 检查点(checkpoint) 继续尝试,直到满意为止。

但是这些不是没有代价的,Cline 的 System Prompt 特别长(不知道新版本有没有优化),执行简单的任务时,都会把上千行的 System Prompt 传给模型,上下文一膨胀就是名副其实的“吞金兽”了。

还有执行大量长任务时,上下文容易丢失,响应还会越来越慢,从秒级调到 10 分钟级;容易陷入死循环,卡死。

甚至让我一度切回 Copilot。

Kilo Code

抱歉,终于说到正题了。

正当我准备放弃 Cline 的时候,从群聊中得知了 Roo Code:Roo Code 尤其是在模型能力不强的情况下,表现不错。而且 Roo Code 作为 Cline 的 fork,保留了 Cline 的大部分功能,还做了大量的优化,更新速度更快。尤其是 多模式,相比 Cline 的 Plan 和 Act 跟多,甚至可以 自定义模式(这个好像 Copilot 后来也支持了)。

正当我去 OpenRouter 查看 排行 的时候,Roo Code 的排名并不靠前,反而是 Kilo Code 排名第一。而且搜索后得知,Kilo Code 是 Roo Code 的 fork。

Kilo Code = Roo Code 的“多模式 + 高可定制” + Cline 的“稳定 + 强集成” + 自己的“零门槛、可扩展、更聪明”,把前两者的优点打包,又补上了它们最明显的短板。

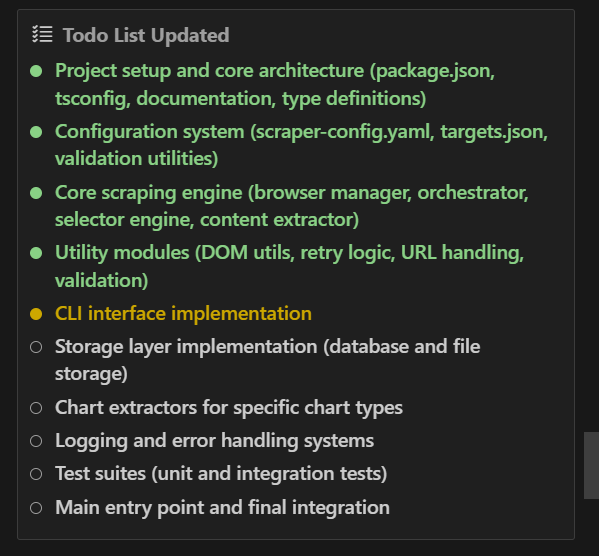

Kilo Code 最让我惊艳的就是它的 任务清单(todo list),它会自动为复杂的任务生成任务清单,并且可以根据任务的完成情况动态调整任务清单,展示在聊天界面中。这样就不会错过任何步骤,并对任务进度一目了然。

除了自动出发生成任务清单之外,还可以通过输入

update_todo_list使用工具手动触发。

图片来自 Kilo Code 官网

除了任务清单之外,还可以通过 Kilo Code 的 Orchestrator 模式 进行“套娃“:将多个子任务串联起来,形成一个更加复杂的任务链。每个子任务都是在独立的会话中执行(父任务暂停),有独立的上下文(不会继承父任务的上下文,但可以显式地指定向上或向下传递),可以使用不同的模型、不同的模式,甚至不同的工具。

我打算把 Kilo Code 推到极限:用 30+ 连续子任务的实战项目给它做“压力测试”,一边验证它在超长上下文里的稳定性,一边把 Orchestrator 模式和任务清单玩出最佳实践。